di Stefano Di Tondo

Declino ed epilogo

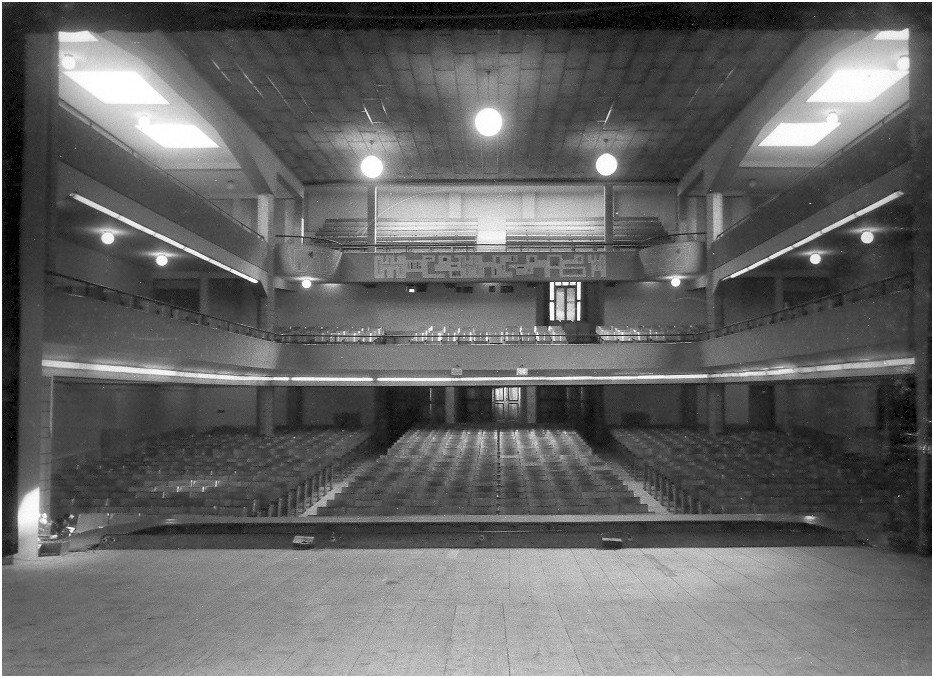

Con l’inizio del Novecento, però, il teatro perse centralità nella vita cittadina e durante il fascismo fu relegato quasi esclusivamente a cinema, se si eccettuano le celebrazioni di alcune ricorrenze del regime. Gli anni ’30 videro il deterioramento della struttura, con interventi riparatori che ne alterarono la facciata, finché nel 1938 fu dichiarato inagibile. I tristemente celebri bombardamenti del 1943, poi, danneggiarono ulteriormente l’edificio.

Dopo la guerra, il sindaco Giacinto Francia propose la riapertura, ma solo nel 1948 si discusse seriamente del recupero sotto la giunta di Cesare Bianchi e G. Maffuccini. In questo clima di rinnovata attenzione verso la causa va ricordato il “Draghinazzo” di Vincenzo Landriscina, il quale dalle sue pagine fu tra i principali sostenitori della rinascita del teatro.

L’industria cinematografica, nel frattempo, aveva guadagnato terreno con la nascita di cinema come l’”Impero”, il “Supercinema” e l’”Arena Salver”. Nel 1950, cittadini privati proposero di rilevare il teatro, ma incontrarono resistenze da parte del Comune, che alla fine concesse la gestione alla ditta Gusmai-Gramegna. La concessione però non si concretizzò mai.

I danneggiamenti del bombardamento del ‘43 aggravarono col tempo i loro effetti. Per tre volte (1948, ’51, ’52) da Bari (Ufficio del Genio Civile) venne respinta, per indisponibilità di mezzi finanziari, l’istanza di utilizzare i fondi stanziati per la riparazione di immobili danneggiati da eventi bellici. I diversi crolli che si verificarono negli ultimi tempi accelerarono la decisione, accompagnata da profonda amarezza, di procedere con la demolizione.

Piazza Teatro, dopo la demolizione del vecchio teatro comunale

Quello che la città di Trani perse col tempo fu un tassello preziosissimo nel mosaico che ci mostrava la società cittadina in tanti suoi aspetti. Esso, infatti, se all’ inizio della sua storia venne frequentato soprattutto dalle classi più agiate, nella seconda parte della sua esistenza fu crocevia delle varie parti costituenti la società tranese e non solo. Vissuto tanto dagli aristocratici quanto dai meno agiati.

Possiamo immaginare cosa significasse partecipare ad un evento all’interno del teatro cittadino, prendendo in considerazione un estratto tramandatoci dall’avvocato Vittorio Tolomeo, membro di quella famiglia che per più generazioni fornì al nostro teatro i suoi custodi, nel senso più nobile della parola:

“In loggione si pagavano tre grani. Molti arrivavano con le scarpe in mano e le indossavano prima di entrare in Teatro, i più anziani erano avvolti in un tabarro nero, una sorta di mantello che li copriva sino al volto, solo gli occhi, neri, luccicanti, ti fissavano quasi chiedendo una speranza, altri invece non avevano nemmeno le scarpe, alcuni portavano pezzi di polipo seccato al sole da masticare come se fosse tabacco, solo i più fortunati possedevano una tabacchiera da cui estrarre un pizzico di tabacco da annusare. Sedevano su delle panche poste a mo’ di gradinata con i piedi che a stento toccavano terra. Il cicaleccio che precedeva la rappresentazione sembrava un coro di cicale in amore in un pomeriggio assolato di agosto. Appena entrato il delegato di sicurezza ti scrutava da capo a piedi, e se avevi un fagotto ti rovistava dentro, posizionato sulla porta d’ingresso ogni tanto guardava i più facinorosi facendo tintinnare i ferri. Il delegato all’osservanza della moralità conosceva ad uno a uno quegli spettatori e si andava posizionando dietro ai più scalmanati ponendo una mano sul fianco e lisciandosi il baffo con l’altra. Quando sul leggio si sentiva il ticchettio del direttore d’orchestra un silenzio irreale avvolgeva l’interno del teatro. Ogni tanto qualcuno tossiva, con quel fumo acre delle fumose lucerne ad olio che saliva e che ti bruciava gli occhi. Terminata l’overture il direttore di orchestra dava il là, ed il sipario iniziava a sollevarsi, mentre un oh… si sollevava dalla platea che per prima scorgeva la scena, il loggione doveva attendere che tutto il sipario fosse sollevato, e molte volte per quelli seduti sulle panche più alte non era sufficiente a scorgere l’intero palcoscenico”.

Possiamo osservare l’importanza della morale negli eventi pubblici dell’epoca. Nel XIX secolo, la pubblica morale esercitava un’influenza significativa sulle rappresentazioni teatrali. Un esempio di come queste componenti si intrecciassero è costituito dal fenomeno delle “canterine”, le cantanti dell’opera buffa. Esse erano accompagnate dal pregiudizio di essere donne dai facili costumi pronte a dilapidare il patrimonio di uomini facoltosi e non, sottraendoli peraltro alle promesse della vita coniugale; tutto ciò provocava -si può intuire- l’odio delle signore del luogo in cui approdavano. Il governo di Carlo III tentò di mitigare questi episodi attraverso l’approvazione preventiva delle liste dei recitanti.

Le proteste dei moralisti locali portavano spesso alla chiusura dei teatri, come nell’episodio in cui fu protagonista Maria Cecilia Coletti. La sua presenza nelle province fu motivo di scandali ai quali seguivano le suppliche al Re in cui si chiedeva la sua espulsione; ella era infatti accusata di destabilizzare le famiglie a livello morale, sentimentale ed economico. Queste suppliche erano frequenti in città come Lecce, Foggia e Trani, dove non era raro che il teatro venisse chiuso a seguito di tali proteste, per poi riaprire grazie al sostegno del sindaco e dei notabili.

Vale la pena ricordare, al tal proposito, un altro episodio risalente al 1822, quando le voci sulle attrici Rosa Nugnes e Gesualda Catella, etichettate come “donne leggere”, ebbero come effetto la creazione di partiti a favore e contro le due donne che generarono una rissa con tanto di ferimento. Il Sindaco Domenico Catino, su pressione della polizia, chiese all’impresario Francesco De Laurentiis di sostituire le attrici, ma egli rispose di non avere fondi sufficienti. Questo evento portò all’istituzione di un sussidio pubblico annuale per il teatro da parte del Comune, che durò circa cinquant’anni a partire dal dicembre 1822.

In connessione con il tema della morale vi è quello dei regolamenti a cui i teatri erano soggetti. Nel corso del XIX secolo, la scena teatrale del Sud Italia fu soggetta ad una regolamentazione che rifletteva le tensioni politiche e sociali dell’epoca. A partire dal 1814, con il regolamento di Murat, e più dettagliatamente nel 1818, furono imposte restrizioni, fra cui quella, un po’ curiosa, di vietare di lanciare denaro sul palco, che provocò la protesta dell’attrice Antonia Falsi.

Le rappresentazioni teatrali erano attentamente monitorate per evitare messaggi anti-governativi, e tutte le opere, sottoposte alla censura borbonica (prima della citata parentesi napoleonica), dovevano essere approvate a Napoli per poter in seguito essere messe in scena altrove. In città, la Deputazione Teatrale, composta dal Sindaco e altri cittadini, selezionava gli spettacoli, e Trani seguiva l’esempio di Napoli per evitare controversie ideologiche. Questo legame culturale tra Trani e Napoli fu riconosciuto da Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo, che evidenziarono il contributo di Trani alla scena teatrale napoletana.

Le norme svolsero un ruolo di antagonista nei confronti della vivacità del nostro teatro anche con l’arrivo del fascismo, che nel 1924 portò a un nuovo inasprimento delle regole (richiesta obbligatoria dell’autorizzazione per le prove e le rappresentazioni). L’episodio che, però, almeno simbolicamente, segnò l’inizio del declino finale del teatro cittadino fu il rifiuto manifestato dal Sindaco Cutinelli di concederlo agli squadristi fascisti per commemorare un proprio caduto. Trascorsero quindi circa trent’anni di lento deperimento fin quando venne demolito nel 1958, cancellando un luogo ricco di cultura e storia.

Per oltre 140 anni, questo palcoscenico ha ospitato storie, tragedie e commedie, diventando un pilastro di vita culturale e sociale della città e della provincia. La sua esistenza non è stata priva di ostacoli; come una fenice, è rinato dalle ceneri più volte, riflettendo la turbolenza degli eventi storici che hanno scosso le sue fondamenta.