di Vittorio Tolomeo

Giovanni Bovio sicuramente puo’ essere considerato il più grande ambasciatore del XIX secolo della città di Trani e possiamo tranquillamente affermare che non c’è città, grande o piccola nel nostro Paese che non abbia dedicato almeno una via, un viale, una piazza, un Istituto scolastico al suo nome, così come tante sono le epigrafi scritte dal grande filosofo sui più importanti monumenti sparsi per l’Italia, a ricordo del nostro risorgimento. Solitario, povero, oscuro, venuto da una città di provincia in Napoli, senza diplomi nè protettori, lunghi anni conobbe «come sa di sale lo pane altrui» vivendo di lezioni private. Di se stesso dirà: «Parlai e scrissi libero sin da giovinetto; non intitolai le mie opere a questo o a quel protettore; le volli raccomandate alla verità ignuda. Il silenzio e la esclusione da qualunque diritto furono le consolazioni che accompagnarono queste prime prove della mia audacia».

Da giovane Bovio si recava spesso in casa di un letterato tranese, il Chiaia, che aveva un grande pregio, la figlia che non cessava mai di “mangiarsi con gli occhi” quel bel giovanotto, dagli occhi di ghiaccio, cui sulle guance iniziavano a comparire i primi peli di quella fluente barba che lo caratterizzò per tutta la vita, Giannetto, per gli amici e gli intimi, di cui era follemente innamorata. Il Chiaia, nei consueti incontri, da consumato bibliofilo non mancava mai di citare qualche passo di un raro libro di cui era venuto faticosamente in possesso, tuttavia il nostro Giannetto, dotato di una memoria straordinaria non mancava di prenderlo in giro, ripetendo I brani letti dal Chiaia, attestando che anche lui aveva quel libro che era costato tante fatiche e soldi al Professorone.

A ventuno anni Bovio scrisse il Verbo Novello, Saggio di Filosofia Universale, in cui mostrò come Gioberti ed Hegel avevano fatto il loro tempo, non altrimenti da San Tommaso e seguaci. L’Opera costò al Bovio due scomuniche, le prime, una dal Vescovo di Trani, che forse vedeva insidiata le dottrine del Real Collegio di Santa Croce dei Rev.mi Padri Domenicani di Trani, l’altra dai filosofi hegeliani Vera e Spaventa. Gli effetti della scomunica vescovile si fecero sentire sopratutto per quando riguardava i giovani tranesi e non, che disertarono il suo Studio di Filosofia. Il mal volere coinvolse anche la famiglia del Filosofo, tanto che il povero Nicola, padre del giovine, si vedeva da tutti fuggito come un appestato, e mestamente andava ripetendo: “chi doveva predirlo! Io che speravo da questo figliolo vita più lieta e gloria, oggi appunto per lui sono perseguitato dall’antipatia universale!”.

A seguito di tali avvenimenti Bovio si trasferì a Napoli, dimenticando ben presto la figlia del “letteratone” ed entrò in amicizia con Venanzio de Anna, poeta, già conosciuto a Trani, che saputo che il giovine Bovio aveva in tasca ottanta lire, raggranellate dal mesto genitore, gli chiese in prestito tale somma, per pagarsi l’avvocato, promettendogli concreta e lauta riconoscenza non appena fosse entrato in possesso della cospicua eredità di famiglia per la quale vi era contenzioso. I biografi del Venanzio, celebrandone l’opera, dopo molti anni, ricorderanno che lo stesso oltre a prendersi licenze col codice poetico, si prendeva licenze anche col codice penale, e finirà i suoi giorni all’ospedale di Napoli, giovanissimo, consunto dalla tisi, con buona pace per le ottanta lire dell’incauto “Giannetto”.

A Napoli Giannetto entrò in amicizia con un gruppo di filosofi “ribelli”: Alessandro Novelli, Pier Vincenzo De Luca, Nicola Del Vecchio, frate Giovanni Pantaleo, Giuseppe Migliorini, ai quali venivano attribuite due grandi colpe: pensare con il proprio cervello, essere gelosi della propria dignità. Una sorta di delitto di “lesa maestà”, delitto gravissimo, tutt’ora perdurante.

Dopo la perdita delle ottanta lire ad opera del Venanzio, il nostro “Giannetto” si trovò nella necessità di trovarsi un lavoro, problema comune anche a tanti giovani di oggi.

Non molto tempo dopo il suo arrivo a Napoli “Giannetto” pensò di risolvere il suo personale problema del Mezzogiorno concorrendo al posto di professore di letteratura italiana al liceo Principe Umberto. Nonostante gli hegeliani napoletani gli avessero mosso guerra per il suo Saggio di Filosofia Universale, la Commissione esaminatrice, nonostante le “prevenzioni ed i preventivi”, non poté sottovalutare la vasta erudizione del giovine ribelle, e suo malgrado dovette includerlo nella terna proposta al Ministro della Pubblica Istruzione, Scialoia, per la scelta, insieme a Carlo Lanza e Cassetti. Alla fine il Ministro optò per Cassetti che era legato a filo doppio con il partito moderato, e propose al giovine Bovio un posto come insegnante di filosofia al Liceo di Avellino, o in alternativa quello di professore incaricato di filosofia all’università di Catania, con lo scopo di allontanare il “ribelle “ da Napoli. E così il Nostro era passato dal “Giannetto” di Trani al “ribelle” di Napoli. Il Nostro “ribelle” capì l’artificio, ed aiutandosi con le lezioni private in cambio di legumi, qualche pesce e un po’ di frutta che divideva con i suoi amici di sventura, rifiutò l’incarico in attesa di tempi migliori.

Alla ricerca sistematica di risolvere il quotidiano problema del Mezzogiorno, il nostro venuto a conoscenza che era stato stanziato un premio di cinquecento lire per un Opera Drammatica pensò bene di parteciparvi, ma la fortuna non gli arrise in quanto il premio venne conferito ad un altro giovine “sfessato”, che in seguito diverrà suo amico e compagno di lotte in parlamento e fuori, Felice Cavallotti, di cui una lapide affissa in Via M. Pagano a Trani ne ricorda che Questi “quì venne per difendere il suo onore”.. Gli storici non ci hanno trasmesso il titolo dell’Opera prodotta dal Bovio, ma molto probabilmente fu L’Urea considerato che anni dopo lo stesso Bovio in una lettera indirizzata ad una gentile signorina così commentava la sua opera “signorina ed amica, L’Urea è un peccato piuttosto della mia adolescenza che della giovinezza. F.to Giovanni Bovio Nel frattempo a Ministro della Pubblica Istruzione era stato eletto il Bonghi che introdusse nuovi regolamenti per la partecipazione ai concorsi a cattedra. Il Nostro Bovio si presentò agli esami per l’insegnamento all’Università di Napoli alla cattedra di Storia del Diritto. Quando il Ministro Bonghi venne a sapere che tra i candidati vi era anche “il ribelle” come comunemente si appellava il Nostro, diede ordine alla Commissione esaminatrice presieduta dall’illustre romanista Polignani, di non ammettere quel rivoluzionario agli esami, ed in ogni caso di riprovarlo. Ma le cose in sede di esami andarono diversamente. Il Nostro ribelle venne interrogato da Paolo Emilio Imbriani, che faceva parte della commissione, sostenendo una lunga e dotta discussione, a cui la commissione non potette sottrarsi di approvare il ribelle a pieni voti, con grande scorno di Borghi che dovette, suo malgrado, firmare il decreto di nomina a professore. Questo fu il secondo scorno per Bonghi che a denti stretti aveva dato il premio di cinquecento lire a Cavallotti, altro ribelle. Intanto Bovio iniziò ad insegnare ed il successo del suo insegnamento, consigliò al Ministro Perez, che era succeduto nel frattempo al Bonghi, di conferire a Bovio la laurea di Avvocato e la Cattedra di professore pareggiato di Enciclopedia Giuridica. La vita di Giovanni Bovio a Napoli era grama, e il suo cenacolo di amici che era costituito, come abbiamo visto, da altri cinque filosofi ribelli, venne aspramente perseguitato dalla polizia dell’epoca, e privato dei mezzi di sussistenza. Di questi il primo a morire di stenti fu Migliorini. I suoi amici raggranellando una piccola somma comprarono una bara di occasione, troppo corta, sì che i piedi del misero penzolavano al di fuori. Bovio tenne il discorso commemorativo, e molti piansero. Ben presto anche gli altri cinque raggiunsero il povero Migliorini : solo Bovio più vigoroso e prestante sopravvisse. Ben presto Bovio divenne a Napoli l’enfant gàtè, il beniamino dei giovani e nel tempo stesso il cauchemar, lo spauracchio dei moderati. Il povero Bovio che nel 1861 si era visto abbandonato dai suoi alunni, perché scomunicato, quindici anni dopo si vedeva assalito a Napoli da orde di studenti desiderosi di sentire la sua parola. Il suo modo d’insegnare non richiamava solo studenti, ma anche uomini di affari, di cultura e addirittura dei preti, tuttavia dalla sua cattedra si usciva sollevati nello spirito, ma difficilmente si raggiungeva una perfetta conoscenza del suo pensiero per la tendenza di Bovio ad usare formule nebulose, anche se espresse in forma chiara. Agli esami Bovio non si smentiva, dopo aver ascoltato il candidato, lo approvava sempre, accompagnandolo con la sua formula di rito: Io ti approvo, la società ti giudica. Per effetto del suo grande fascino oratorio, ben presto Bovio approdò in parlamento per il Collegio di Minervino, ove pur facendo parte dell’estrema sinistra era amato e stimato dai colleghi di tutti i partiti. Allorquando Bovio per ragioni finanziarie mandò le sue dimissioni da deputato, nella Camera si levò un grido unanime per non accettarle. La sera stessa l’On. De Zerbi scriveva sul Piccolo queste nobilissime parole “la moderazione dei giudizi è nel Bovio effetto della gentilezza d’animo. Bovio è nemico del chiasso e dello scandalo. Sdegna l’attacco violento e plebeo, odia il sistema delle insinuazioni e non l’addoperebbe neanche contro il più fiero avversario”. L’episodio oggi necessita di alcune specificazioni: all’epoca i rappresentanti alla Camera ed al Senato non percepivano compensi, salvo che per la partecipazione alle Commissioni. Bovio a differenza di molti suoi colleghi non partecipava ad alcuna Commissione, né aveva mai richiesto incarichi negli Uffici. Alla Camera Bovio era l’oratore delle grandi occasioni, non si serviva di un linguaggio volgare per lusingare i bassi istinti del popolo per farsi approvare ed applaudire, ma accompagnava le grandi frasi con grandi idee e, come ebbero a dire alcuni rappresentava un esempio luminoso della natura originale dell’ingegno meridionale, non usava la frase sonora per coprire la vacuità delle idee. Di Lui si disse: le parole di Bovio sono colpi di scalpello. I successi oratori del Bovio erano aumentati dai suoi pregi fisici: di statura giusta, aspetto regolare e simpatico, di costituzione forte ed ossuta, ha una voce potente, rimbombante, cavernosa e un porgere corretto e dignitoso. Per chi l’ascoltava, Bovio con l’indice teso sembrava voler sfidare il Fato ed evocare il responso dell’avvenire. Il nero pizzo che adornava il mento, contribuiva a rendere più imponente il personaggio, Bovio lo sapeva e se ne serviva, così quando voleva attirare maggiormente l’attenzione degli ascoltatori, faceva una pausa e con la mano sinistra si accarezzava il pizzo.

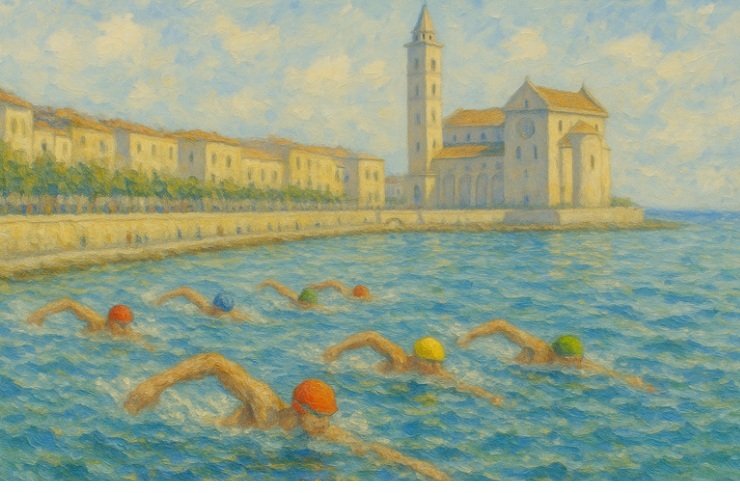

Anche in Italia, sull’onda della moda francese, aveva iniziato a propagarsi la c.d. letteratura pornografica. Il Ministro Depretis, preoccupato per i riflessi che tale situazione avrebbe potuto comportare sulla cultura italiana, se ne mostrò dolente e ne parlò, in uno sfogo con Bovio. La risposta di Bovio non si fece attendere, e la proposta fu quella dell’istituzione di una Cattedra Dantesca, che attraverso lo studio di Dante avesse saputo porre un argine all’invadente corruzione, ritemprando gli animi degli italiani. L’idea piacque al Depretis che consigliò Bovio di concretizzare l’idea con la presentazione di un progetto di legge, promettendogli tutto il suo appoggio. Il 6 dicembre 1886 Giovanni Bovio chiese, ed il Parlamento approvò, l’istituzione, per legge, della Cattedra Dantesca in Roma e Napoli. Victor Hugo definì Bovio “intelletto universale”, Guerrazzi, Carducci, Tari, Rapisardi, De Sanctis, lo esaltarono. Nel 1926 per iniziativa del Comune di Trani si costituì un comitato presieduto dall’avv. Giuseppe Adami per la pubblicazione di tutte le opere e gli scritti di Giovanni Bovio, ma il progetto non si concluse. Purtroppo il reperimento delle Opere di Bovio è raro in quanto i suoi testi furono stampati in un numero limitato di copie, stante l’abitudine del suo editore di collocare personalmente le sue Opere presso i sottoscrittori, evitando la distribuzione presso i librai, per poter lucrare sullo sconto a questi spettanti. Con Trani Bovio non ebbe rapporti idilliaci, tuttavia non dimenticò mai la sua città nonostante alcuni incresciosi episodi “che seppe e volle dimenticare” come indica la bella lirica “Salve o Trani”. Amici e compagni tranesi di Bovio furono Emilio Covelli, che spesso si intratteneva in casa del filosofo a Napoli in Via Santa Chiara,10, e successivamente, in Via San Geronimo delle Moniche,1, ove nel frattempo si era trasferito nel 1875, così come nel 1874 il filosofo si era trattenuto a Napoli, proveniente da Trani, in casa Covelli, o spesso al Caffè di Andrea Lombardi, prospiciente la Chiesa delle Vergini, ove la sera si intrattenevano insieme un paio d’ore, ed ancora estimatori ed amici di Bovio furono Nicola Lionetti, Francesco Biaschi , Ferdinando Lambert, Gaetano Quercia, Cataldo Malcangi, Francesco Sarri, Raffaele Cotugno, Luigi Palumbo Vargas, Gaetano Pirro, discepolo prediletto, Domenico Tolomeo ed i tanti amici dell’Associazione Generale Operaia di Trani, oltre a coloro che fecero parte dell’Associazione dei Liberi Pensatori di Trani che all’epoca assommava a ben 128 concittadini. Il 14 gennaio 1902 Bovio tornò per l’ultima volta nella sua città natia, intervenendo al pranzo predisposto in suo onore al Teatro comunale di Trani con ben 195 coperti. Il giorno successivo il grande filosofo ricevette una grande moltitudine di amici in albergo. Fu l’ultimo saluto di Bovio alla sua amata città. Il 15 aprile del 1903 Giovanni Bovio muore a Napoli di nefrite intersistiziale e cisti purulenta alla vescica. Il saluto a Trani, tuttavia, non esaurisce le manifestazioni di affetto di Giovanni Bovio per la sua Città, ancora una bella pagina la dedicherà al mito di San Nicola Pellegrino che

“viene dall’Oriente perché vi apre la via dei mari levantini lungo i quali le nostre città marinare piantavano allora le bandiere onorate; vien fanciullo, perché quella è l’alba dei nostri Comuni liberi, quando voi davate gli Ordinamenta e consuetudini del mare editi per i consoli della città di Trani; viene sul delfino, simbolo quasi umano indicante l’età dei commerci; sparisce ignoto, quasi aspettante il millennio che lo liberi dal mito”. Ed infine l’opuscolo scritto in occasione della festa del 1° maggio a Trani.

Cosa resta oggi di Giovanni Bovio a Trani, la bella Statua in Piazza della Repubblica, la Casa avita, la Strada della Muraglia, un plesso scolastico in condivisione, la Biblioteca comunale, ma soprattutto quel suo DNA di anticonformista, di ribelle, con gli occhi sgranati sul futuro, caratteristiche che animano i nostri giovani, ed allora viene da chiedersi perché non collegare il Suo monumento con la casa paterna, rendendo pedonale Via Giovanni Bovio per farne un luogo d’incontro per i giovani, riempiendolo di quelle melodie che la moglie di Bovio intonava all’arpa o al suo pianoforte, o delle tante melodie che l’amato figlio Libero andava intonando per la Piedigrotta, con dei totem che ricordassero le lapidarie frasi del Ns. Filosofo, il più tranese dei tranesi, creando un sorta di Parco letterario. Perdere il Mito del Ns. Grande filosofo, significa farsi assorbire dalla globalizzazione, subendo gli effetti legati alla omogeneità culturale, con perdita delle identità culturali e riflessi negativi sulle economie locali. Creiamo un luogo dove torniamo a guardarci, ma soprattutto, come diceva il Ns., a pensare.