di Stefano Di Tondo

La costruzione

La città di Trani può vantare nell’ambito della regione Puglia (ma potremmo anche dire dell’intero Mezzogiorno d’Italia) una tradizione teatrale di grande prestigio. Se il coronamento di questa, attuato attraverso la realizzazione del glorioso teatro cittadino, avvenne in una fase successiva, si può affermare che l’arte teatrale a Trani la si coltivi almeno da 300 anni. Naturalmente il tutto prende le mosse dalla storia di un contesto più ampio che è quello della penisola italiana.

Nel corso del Seicento, l’ Italia vide tornare in auge la scrittura teatrale e nascere la figura del drammaturgo. Tuttavia, per la nostra città, la documentazione circa una tradizione teatrale di un certo rilievo emerge nei primi decenni del XVIII secolo, e più precisamente nel gennaio 1722 con la comparsa del primo teatro stabile. Esso era ospitato nell’edificio dell’ antico Seminario arcivescovile e la sua realizzazione venne garantita dal finanziamento di figure cittadine di alto profilo come il preside della Provincia, Don Luigi Navarreto, ed il cultore di storia locale Vincenzo Manfredi, il quale compose anche l’opera inaugurale, intitolata “S. Nicola il Pellegrino”.

Il nuovo luogo, dedicato all’arte teatrale, fu inizialmente attorniato da un’atmosfera di serena armonia fra le diverse componenti della classe dirigente locale; tale era, evidentemente, l’entusiasmo per questa novità all’interno del panorama culturale cittadino. Successivamente, però, la gestione del teatro si ritrovò al centro di alcune dispute che interessarono quella medesima élite. L’episodio più eclatante avvenne nel 1741, quando il mancato pagamento dell’affitto per la sala che lo ospitava ebbe come conseguenza la distruzione delle scene, da parte dei canonici, ed un acceso confronto in cattedrale tra il sindaco e il procuratore del Capitolo. La situazione si placò solo con l’intervento delle autorità che, da una parte, obbligarono i gestori al pagamento del dovuto nei confronti della curia e, dall’altra, impegnarono quest’ultima a ripristinare, a proprie spese, il teatro danneggiato.

Possiamo immaginare, dunque, come la popolazione cittadina ebbe tempo per maturare una propria esperienza e competenza nell’ambito dell’arte teatrale attraverso diversi decenni. Furono queste le premesse che portarono ad un’ulteriore svolta negli ultimi anni del secolo.

In un salotto della Trani di fine XVIII secolo, infatti, tre figure di spicco della “buona società” si accordarono per investire nella realizzazione di un edificio dedicato esclusivamente all’arte teatrale, sull’esempio delle più grandi e colte città del Regno. Il salotto era quello di Riccardo Candido, barone di Cancellara; gli altri profili che completavano il triumvirato erano il commerciante Cataldo Lomanto e l’intellettuale Francesco Laghezza. L’accordo prevedeva una divisione equa delle spese necessarie al progetto. Ancora non è stato chiarito chi fra i tre fu il primo a proporre agli altri l’ idea. Fra gli autori delle principali opere sulla storia del nostro teatro, Giuseppe Protomastro sembra propendere per il Lomanto, mentre Vittorio Lentini si dimostra un deciso sostenitore del Laghezza, per il fatto di essere fra i tre il migliore conoscitore delle nuove mode, oltre che grande viaggiatore.

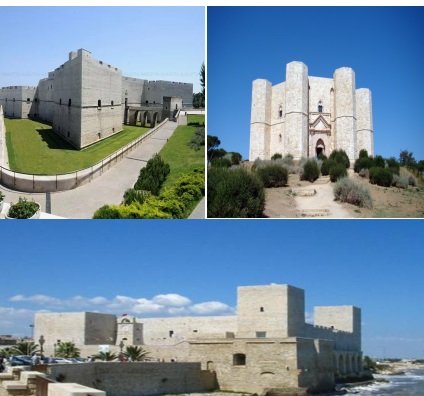

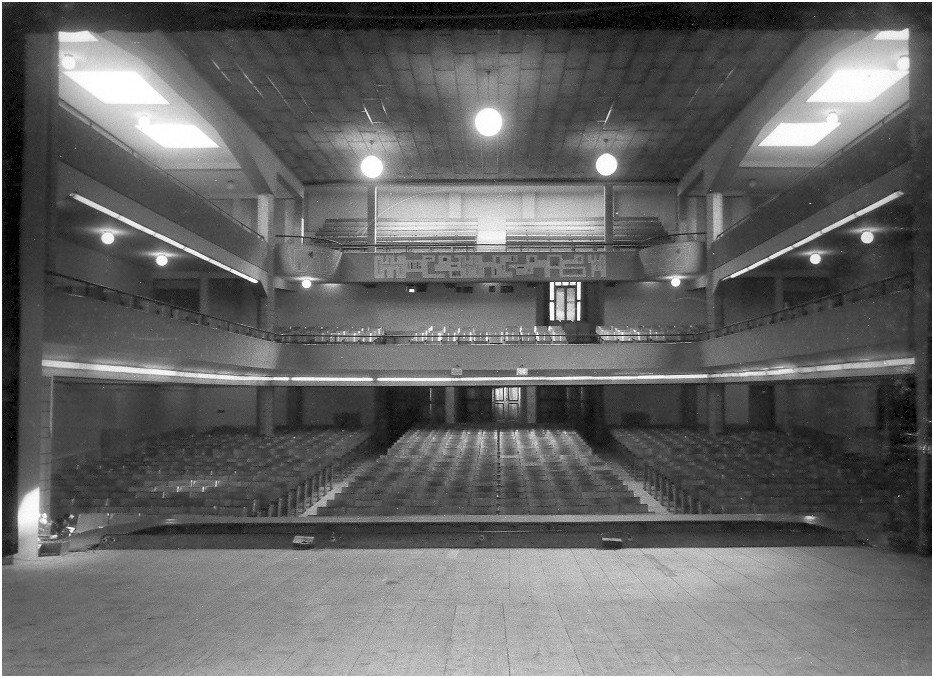

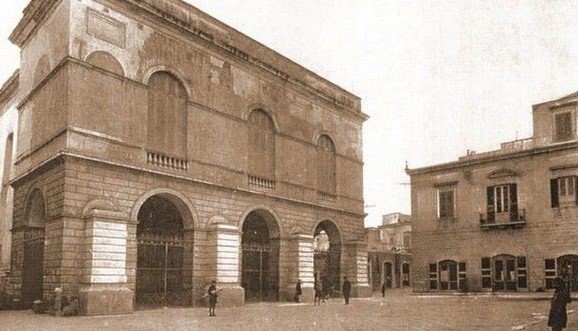

L’edificio che si andò a creare, tra i primi teatri in muratura nelle province meridionali, fu ispirato a quello della cittadina lombarda di Codogno. Venne eretto in un terreno precedentemente adibito ad arsenale veneziano e, in seguito, a mulino. Il luogo, all’epoca della compravendita un orto di proprietà dei fratelli Azzaroli sito all’interno delle mura cittadine, presentava la peculiarità di essere attraversato dal percorso dell’antico flumicellum, il torrente che, sfociando in mare, formò nel tempo quella conca naturale divenuta il nostro porto. Questa situazione ebbe almeno un paio di importanti implicazioni: sin dall’inizio, l’edificio mostrò una compromessa stabilità a lungo termine a causa delle insidiose infiltrazioni d’acqua (benché l’antico torrente non scorresse più in superficie da secoli, i resti della sua presenza erano comunque sottostanti); inoltre, si denunciò, falsamente secondo il Protomastro, l’esistenza di un terreno paludoso, fonte di malaria, allo scopo di accelerare l’approvazione del nulla osta regio (si sosteneva che la nuova costruzione avrebbe comportato anche la bonifica dell’area, generando quindi un duplice beneficio per la cittadinanza).

L’approvazione reale arrivò il 2 maggio 1792. In quello stesso decreto istitutivo, il Preside della Provincia fu nominato delegato perpetuo, con diritto a un palchetto e due posti in platea per i suoi subalterni, mentre veniva lodata la civiltà della popolazione locale, sia autoctona che forestiera, ed il fiorente commercio. Completato nel febbraio 1793, il nuovo edificio venne chiamato San Ferdinando, in onore del sovrano che ne permise la realizzazione.